このブログの以前の記事で触れた「中居正広・性加害問題」と、フジテレビに指摘されている「性接待疑惑」は、その後も展開が続いています。1月23日は「中居引退表明」とフジテレビの第三者委設置・記者会見のやり直しの決定の、二つの大きな動きがありました。24日付の東京発行の新聞各紙(朝日、毎日、読売、日経、産経、東京の6紙)では、毎日新聞が1面トップで報道。他紙も日経新聞以外は1面でそろい、うち朝日、読売、東京は準トップでした。関連記事も総合面の大型の読み物、社会面のトップ記事などを展開。この日の報道が一つのピークだと感じました。

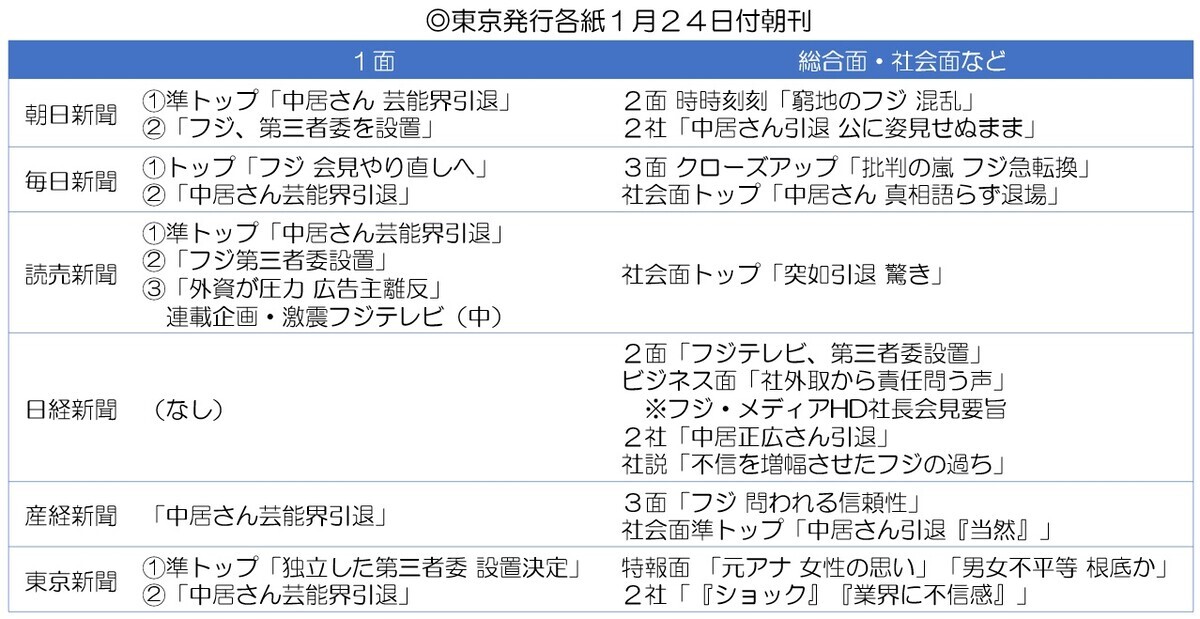

24日付朝刊の各紙の扱いを一覧にまとめました。

その後も報道は続いており、25日にはフジテレビの経営陣内で港浩一社長の辞任論が強まっていることが報じられました。27日のフジテレビの臨時取締役会と、その後の記者会見に注目が集まっています。

https://www.47news.jp/12076069.html

新聞はニュースの格付けを身上として来たメディアです。1面に載せるのは、その日に伝えるニュースでもっとも重要と各新聞が判断したいくつかの記事です。各紙とも、この問題を社会で共有すべき最重要のニュースの一つと判断するに至っています。

公共の電波を運用して収益を得ている民放局として、今回のフジテレビの性加害問題への対応には疑問を抱きます。記者会見、つまり社会への説明に誠実さを欠いた姿勢は、それ自体が批判を免れ得ません。何より、今回の性加害問題に対応していた時期に、フジテレビはジャニーズ事務所のジャニー喜多川元社長の性加害にも対応していたはずでした。元社長の性加害を巡って「マスメディアの沈黙」が問われたことに対し、フジテレビは自己検証番組を放映していました。しかし、その教訓は社内に浸透し、生かされていると言えるのか。それこそが事の本質であるととらえています。

※参考過去記事

https://news-worker.hatenablog.com/entry/2025/01/20/085544

そのような状況を踏まえれば、今回の性加害問題やフジテレビの性接待疑惑、社長らの誠実さを欠いた姿勢は厳しく問われるのは当然のことですし、ほかの新聞、テレビが大きく報じるのも当然だろうと思います。

ただし、元社長の性加害を巡る「沈黙」の指摘は、テレビ各局と事情が異なる面があるとはいえ、新聞各紙も同じでした。

以下、現在考えていることをいくつか、書きとめておきます。

▽「沈黙」の教訓が見えない

このブログの上記の過去記事にも書いたことですが、今回の性加害問題をめぐる一連の問題は、ジャニー喜多川元社長の性加害を巡る一連の問題と同根だと考えています。

「沈黙」を検証してどんな教訓を得たのか、それがマスメディアとして組織に浸透しているのか、それが見えない、疑問だ、ということでは、実は新聞各紙もフジテレビと変わりありません。フジテレビを含めて、テレビ各局は曲がりなりにも検証番組を放映しました。しかし、新聞各紙、通信社で、「自己検証」と呼ぶに値する検証の結果を紙面やデジタルで報じたのは朝日新聞だけです。朝日以外の新聞、通信社が自己検証を欠いたまま、あるいは社会にそれを明らかにしないまま、フジテレビへの追及姿勢を強めていることは、そのまま、自身のかつての「沈黙」への反省や教訓化が問われかねません。その自覚があるのかどうか。その点に危うさを感じています。

ジャニー喜多川元社長の性加害では、週刊文春のキャンペーン報道があっても、その報道を巡る民事訴訟で性加害が認定されても、新聞やテレビが独自に取材、報道に乗り出すことはありませんでした。わたしは当時、社会部の記者、デスクであり、司法の報道を担当していました。「性加害は人権の問題である」との意識を欠いていた、ということでは、逃れようのない当事者の一人です。後悔と自責の念があります。当時の実情を後続世代に伝え、組織ジャーナリズム全体の教訓としてほしいと考えています。

今回の性加害とフジテレビの一連の問題を機に、あらためて新聞社、通信社がかつての「沈黙」にまでさかのぼって、「性加害とマスメディア」を自己検証の課題に据え、その結果を社会に公表することは可能なはずです。やるかやらないか、編集責任者の判断次第だろうと思います。

▽「沈黙」と「追随」

今回の性加害問題の経緯に目を向けると、発端はまたも週刊誌報道でした。新聞各紙が継続的に報じ始めたのは、民放テレビで“中居おろし”の動きが出て以降のことです。フジテレビが1月17日に行った閉鎖的な記者会見も、ことの本質に照らせば、フルオープンにならないのならボイコットする、という選択肢もあったと思います。マスメディアが他メディアやフリーランスともスクラムを組んで情報開示を迫る、というやり方です。

この記者会見について、18日付の東京新聞の特報面に詳しい記事がありました。それによると、フジテレビは「定例会見」の延長と主張したようです。テレビやラジオの取材を担当する記者たちの記者クラブ側は、ふだんの定例会見であの閉鎖的なやり方を受け入れていたということです。記事によると、記者クラブは、会見の開催を優先させるためフジテレビの主張を認めざるを得なかったことを残念に思う、今後の定例会見はあり方を検討したい、とコメントしたとのことです。

結果的に記者会見では、フジテレビは質問のほぼすべてに答えませんでした。開催自体を優先させることに、どれだけの意味があったのか、と思います。それは結果論かもしれないとしても、仮に会見をボイコットしていればどうだったか。あの局面では、株主への対応に苦慮していたフジテレビの方がいっそう苦しくなっていたのではないかとも感じます。

この会見を境に、スポンサー企業のCM撤退が加速し、一気に新聞の報道も大きくなっていきます。確かにフジテレビの対応は問題だらけで、そのニュースバリューは小さくありません。ただし、この間、新聞の主体的な取材で掘り起こされた事実は見当たりません。ジャニー喜多川元社長の時は「沈黙」でした。今回は週刊誌報道を発端に始まった動きの「追随」です。

▽デジタル化社会の組織ジャーナリズムの課題

先日のブログ記事でも書いたことですが、「中居引退表明」の段階に至っても、報道は依然として「女性とのトラブル」という表現にとどまっています。この点は新聞だけのことではなく、テレビを含めてマスメディア全体の問題かもしれません。マスメディアの報道だけでは、女性との間に何があったのか分かりませんし、なぜ引退するのかも分かりません。引退が妥当なのか、どう評価したらいいのかも分かりません。

当事者の女性の意向などの事情はあります。そうであれば、取材を尽くしたうえで報じ方、表現を考える選択肢があります。「追随」の域を出ていない現状は、かつての「沈黙」と根っこでつながった問題だと考えています。

社会のデジタル化が進み、SNSが復旧した現在は、新聞やテレビが報じないことも社会の人々は知っており、そのことを新聞やテレビが報じていないこと自体も知っています。今回の性加害問題も、週刊誌に加えてネットで関連の情報を補完している人は少なくないはずです。これは、デジタル化社会で組織ジャーナリズムが直面している課題の一つです。そのことへの組織ジャーナリズム自身の自覚が必要だと思います。